2007年02月23日

犯罪を見逃さない

暖かくなったのと陽が永くなった性だろう、陽射しを浴びながら移動する事も増えて来た。

信号待ちでぼんやりしていると、ねめつける様な視線を感じて、気になってしかたがない。

なんだろうなんだろうと、ずっと悩んでいたら、どうやらバスやらワゴン車やらの車体横に張り付けてあるこいつがその正体らしい。

posted =oyo= : 21:48 | comment (0) | trackBack (0)

2007年02月07日

林檎な話

"なぜ流行歌には林檎が好まれるのか。そんなこと、私に分るはずがない"と結んでおきながら、戦前のヒット曲の「林檎の木の下で」も並木路子「リンゴの唄」も美空ひばり「リンゴ追分」も書き連ねているのが、澁澤龍彦の真骨頂。かの荒俣宏から大魔王の諱を贈られるだけの事はある。

図版はその文章で澁澤龍彦が紹介している『ジョン・リンドレ−英国果実図説(John Lindley

"Pomologia Britannica")』より。

posted =oyo= : 01:41 | comment (0) | trackBack (0)

2006年12月23日

"FIRE" by OHIO PLAYERS

何も言わなくても、ジャケットを観ればどんな音楽なのかすぐに分かってしまう、そういう秀逸なジャケットの見本の様な作品です。

read details ""FIRE" by OHIO PLAYERS"

posted =oyo= : 21:44 | comment (2) | trackBack (0)

2006年12月02日

宮内國郎逝く

そしてその日曜夜07:00の劈頭を飾った、印象深いオープニング・テーマを産み出した宮内國郎も逝ってしまった。

posted =oyo= : 03:14 | comment (0) | trackBack (0)

2006年12月01日

実相寺昭雄逝く

勿論、リアルタイムで毎週日曜日夜07:00から観ていたクチだから、何から語り出していいのか、解らない。と、言う割にはウルトラ・シリーズの作品しか観た事がないという不届者です(『帝都物語

勿論、リアルタイムで毎週日曜日夜07:00から観ていたクチだから、何から語り出していいのか、解らない。と、言う割にはウルトラ・シリーズの作品しか観た事がないという不届者です(『帝都物語』は劇場で観た!)。

「実相寺カット」と呼ばれる、遠近感を強調した歪んだアングルや、登場人物を深く呑込む逆光線の闇や、人物の表情は愚かその皮膚と筋肉の動きまでをも映し出す奇妙なアップ・ショットと、それとは全く逆の超ロング・ショットで演じられる心理劇...。

「実相寺カット」と呼ばれる、遠近感を強調した歪んだアングルや、登場人物を深く呑込む逆光線の闇や、人物の表情は愚かその皮膚と筋肉の動きまでをも映し出す奇妙なアップ・ショットと、それとは全く逆の超ロング・ショットで演じられる心理劇...。

それは僕が他のどの映像作家の作品よりも最も早い時期に体験した、観る快楽でした。

posted =oyo= : 03:09 | comment (0) | trackBack (0)

2006年11月30日

グガン:イントロデューシング・タケオ・モリヤマ by 山下洋輔トリオとブラス12

山下洋輔の良き聴き手とは断言出来ないし、まぁ、もともと断言する必要はないと思うのだけれども、それよりは、山下洋輔の良き読み手かもしれないという、奢った邪な考えは時折、頭の中を掠めるのだ。

read details "グガン:イントロデューシング・タケオ・モリヤマ by 山下洋輔トリオとブラス12"

posted =oyo= : 00:15 | comment (0) | trackBack (0)

2006年11月18日

実写版『ルパン三世』を考える 後半

勿論、宮崎駿の『カリオストロの城』のリメイクでもなければ、既に存在している実写版『念力珍作戦

』の焼き直しでもなく、モンキー・パンチの原作の世界観の映画化という事を考えています。

と、いうのはややもとすればコメディ・リリーフ的な立ち回りを要求される銭形警部のあり方を再考したいから。ミステリに限らず、追う側と追われる側の物語(恋愛も含めてね)である以上、双方が対等の能力や智力を有していないと、そこに物語や登場人物に魅力が生じない筈だから。

だから、『ルパン三世』の物語を四人の男と独りの女という構造で考えて、とにかくイカした(←死語)四人の男性とひとりの成熟した女性の物語という設定で、キャスティングしてみました。

だから、ルパン⇔次元⇔五ェ門⇔銭形のキャスティングは相互入れ替えが可能かもしれません。

前回同様、この記事を書くきっかけを与えてくれた『不知火検校』の K・Tさんに感謝します。

read details "実写版『ルパン三世』を考える 後半"

posted =oyo= : 22:48 | comment (2) | trackBack (2)

2006年10月29日

"Homebrew" by Neneh Cherry

作品の完成度で言えば本作『Homebrew』ではなくて次作『Man

』かもしれないし、一番好きな彼女はやっぱりリップ、リグ&パニック(Rip Rig + Panic)で最初に出会った時かもしれない。でも、あえてこの作品を推すのは、いつもの様にジャケットのせいです。

read details ""Homebrew" by Neneh Cherry"

posted =oyo= : 12:46 | comment (0) | trackBack (0)

2006年09月30日

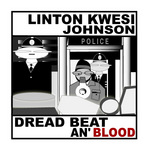

"DREAD BEAT AN' BLOOD" by LINTON KWESI JOHNSON

いつもの様にジャケットを観る。

警察官が見守る中、手前に並んでいるであろう群集に向って、トラメガで話しかけている黒人男性がいる。

彼は何を語っているのであろうか? 否、その内容よりも気になるのは、その黒人男性のうちひしがれた様な表情である。

彼は群集を煽り熱くアジテーションしている様にも見受けられないし、その逆に、体制側(≒白人側)に与したアンクル・トム(Uncle Tom)にも観えない。群集にも体制にも受け入れられない孤独をこの写真に感じるのは、僕だけだろうか?

read details ""DREAD BEAT AN' BLOOD" by LINTON KWESI JOHNSON"

posted =oyo= : 20:22 | comment (0) | trackBack (0)

2006年08月25日

ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン(HELEN MERRILL)

ヘレン・メリル(HELEN MERRILL)御本人はこのジャケット写真大ッ嫌いだそうだけれども、そりゃそうだよね。当時25才の女性的には、この眉間に皺が寄った顔のアップはちょっと耐えられないかも? それに彼女のヴォーカル・スタイルはホーン・ライクという表現が使われる程。クールで知的(悪く言えば情感不足)な唱法で、ひと呼んで「ニューヨークの溜息」。ちょっと意趣ちがいかもしれません。

勿論、ジャズ・ヴォーカルのジャケットという文脈では、美しい構図である事には間違いがありません。手前に配したヴォーカル・マイクに副ってスクエアにレイアウトされたシンガーの名前と収録楽曲のコンポジションは素直に端正であると言いたい。

read details "ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン(HELEN MERRILL)"

posted =oyo= : 23:40 | comment (2) | trackBack (1)

2006年08月06日

指定型バトン:お題「音楽」

丸霧さんから廻って来た「指定型バトン」をやってみます。

丸義さんからのわたくし宛の『指定』は『音楽』。

実際にやってみる前に、いつもの様にルールを列挙します。

■■■「指定型バトン」のルール■■■

◆廻してくれた人から貰った『指定』を『』の中に入れて答える事。

◆また、廻す時、その人に指定する事。

◆最近思う『指定』

◆この『指定』には感動

◆嫌いな『指定』

◆好きな『指定』

◆この世に『指定』がなかったら

◆次に廻す人(任意の人に『指定』付きで)※アイウエオ順

気が向いた時にでもやって下さい。

質問によって文法がおかしくなるトコロは適当に直して下さい。

宜しくお願いします。

posted =oyo= : 15:05 | comment (2) | trackBack (0)

2006年08月02日

『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side B

このジャケットのモチーフになった"With a kiss I'd pass the key..."「くちづけで鍵を渡す」、これは、アルバム収録曲「ハウディニ(Houdini)」の歌詞の一節です。

ちなみに「ハウディニ(Houdini)」とは、20世紀初頭に活躍した奇術師の名前。一般的にはフーディーニ(Houdini)と日本語表記される。誤訳というには大袈裟だけれども、まぁ、そういう事です。

縄抜けとか脱出術とか今で言うイリュージョンの魁けとなったヒトで、先代の引田天功みたいなヒトです。そして、その生涯は『魔術の恋(Houdini)』(1953年発表)として映画化もされています。おまけに、フーディーニ(Houdini)というラップ・グループや、シアトルのオルタナティブロック‐バンド、メルビンズ(Melvins)の作品にも『フーディーニ(Houdini)』がありました。つまり、一奇術師という枠を超えて、その生涯や行動がロック以降の世代にもクリエイティヴな影響を与え続けている方と言えます。

また、このハウディニ(Houdini)、もといフーディーニ(Houdini)は、己の死を賭して、「死後の世界」を証明しようとしました。「ハリー・フーディーニの暗号」と知られるそのエピソードは説明すると長くなるから詳細はこちらを御覧下さい。

そして、勿論、フーディーニ(Houdini)もとい「ハウディニ(Houdini)」という曲は、彼の生涯とその死後のエピソード「ハリー・フーディーニの暗号」にインスパイアされた作品です。詳しくはこちらの歌詞(オリジナル / 訳詞)を御覧下さい。

read details "『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side B"

posted =oyo= : 23:57 | comment (0) | trackBack (0)

2006年07月31日

『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side A

今回も、謎めいたジャケットの話から。

一見、女性シンガーならではの本人をフィーチャーしたポートレイト風の写真ながら、アルバム‐タイトルの「夢」は「夢」でも、「白日夢(daydream)」ならぬ「悪夢(nightmare)」的な様相を、それは呈している。

アルバムを手に取ってひっくり返して裏ジャケットを観てみると、アーティスト名と収録楽曲名に混じって、"With a kiss I'd pass the key..."。「くちづけで鍵を渡す」そう言われてまたアルバムをひっくら返すと、正装した(?)男性の頭を鷲掴みにした女性の口の中には、金色に鈍く輝く鍵がある。

read details "『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side A"

posted =oyo= : 00:32 | comment (0) | trackBack (0)

2006年07月15日

we love you , (V)o¥o(V) .

ウルトラマン誕生40周年を記念して、オリジナルコンフィデンスがウルトラマンシリーズの中で“好きな怪獣”ランキングをリサーチした(元記事はこちら)。

出て来た結果は、恐ろしい程順当な結果と言うか、恐らく40年前に行ったとしてもほぼ同じ結果が出たに違いない、と断言できそうな結果。

果たして、これはウルトラマンシリーズにとって良い事なのか、悪い事なのか、即断は出来ないけれども、少なくとも、次の事は言える。

「ウルトラ怪獣の三原則」の存在があったからこそ、あそこまでオリジナルで、なおかつ愛すべき存在としての怪獣が生まれたに違いない。

ウルトラ怪獣の三原則

1.「日常の生物の巨大化」にはしない。

2.「身体のバランスの崩れたお化け」にはしない。

3.「生理的に不愉快なもの」にはしない。

この三原則を噛み締めて、以下別掲のランキングを御覧下さい(怪獣名をクリックするとその姿を、エピソード名をクリックするとあらすじを、それぞれみることが出来ますよ)。

ちなみに僕個人のベスト3(順不同)は。

ケムール人

ウルトラQ第19話 2020年の挑戦

脚本:金城哲夫、千束北男 監督:飯島敏宏 特技監督:有川貞昌

ゴモラ

ウルトラマン第26話&第27話 怪獣殿下

脚本:金城哲夫、若槻文三 監督:円谷一 特技監督:高野宏一

ペガッサ星人

ウルトラセブン第07話 ダーク・ゾーン

脚本:若槻文三 監督:満田禾斉 特技監督:有川貞昌

read details "we love you , (V)o¥o(V) ."

posted =oyo= : 02:56 | comment (0) | trackBack (0)

2006年07月02日

『オート・ダ・フェ』 by SPK(Auto Da Fe by SPK)

精神病患者とその看護師が結成した音楽ユニットと書くと、どういうものを想像するのだろうか?そして、一体、彼らはどんな音楽を奏でると想像するのだろうか?

勿論、その音楽は万人向けのものでもないし、だからと言って精神病治療の一環として行われた医療行為でもない。

だろう、恐らく。

どちらかと言えば、その精神病者の観るひずんだ夢やゆがんだ視野を、さらに拡大して肥大化させるものと、一般の音楽リスナーは思うだろう(余談だけれども、「ひずんだ」も「ゆがんだ」も「歪んだ」って書くんですね)。

でも、メロディ・リズム・ハーモニーといった音楽の三要素の箍をとっぱらい、ただ只管に大音量の音響に身を委ねている事のキモチよさも忘れる事は出来ない。

だから、無自覚にあなたに勧める事はしないけれども、僕は好きですと、ここでは書いておく。

read details "『オート・ダ・フェ』 by SPK(Auto Da Fe by SPK)"

posted =oyo= : 19:51 | comment (0) | trackBack (0)

2006年06月24日

サッカーのある生活(決勝トーナメント突入)

ここでは、各国チームの戦力分析とかいう専門的な事は一切しないで、単純にその栄誉を称えて決勝進出を果たした16ヶ国のガイドリンク集としました。基本的に、外務省が作成した各国地域情勢のページ(こちらからみたあちら)と各国在日大使館もしくは各国政府観光局のページ(あちらからこちらへのまなざし)、そして観光ガイドとして定評のある『地球の歩き方』の各国ページを掲載しました。尚、イングランドに関しては、対外的な行政組織のページが発見出来なかったので、英国政府のものをここでは掲載しております。

ところで、何故、このリストに我が国及び日本チームを掲載する事が出来なかったのかは、ここでは単純に宿題とだけ書いておきます。

read details "サッカーのある生活(決勝トーナメント突入)"

posted =oyo= : 20:19 | comment (0) | trackBack (0)

2006年06月11日

サッカーのある生活(W杯2日目を終えて)

別にサッカー・ファンという訳でもないし、スポーツ・ファンという訳でもない。オリンピックや世界陸上や世界水泳の様な国際競技大会は観るけれども、この高揚感はそれらとは全く違う。WBCなんかは、どうでも良かったし...(ファンの皆様、申し訳ありあせん)。

一体、これはどこから来るのだろう?と自問しても全く分からないから「これは戦争だから」という訳の分からない理由に棚上げしてあります。

そういう意味では、「映画とは、戦場のようなものだ。愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。要するに、エモーションだ。」というサミュエル・フラー(Samuel Fuller)[(c) 気狂いピエロ(Pierrot Le Fou)]」の言葉そのままに、僕は映画的感興も同じところに棚上げしてあるんだけれども。

だからと言って、その箴言をそのまま援用して「W杯とは、戦場のようなものだ。愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。要するに、エモーションだ。」と、果たして断言して良いものだろうか?

Samuel Fuller(right) with Jean-Paul Belmondo in "Pierrot Le Fou"

read details "サッカーのある生活(W杯2日目を終えて)"

posted =oyo= : 14:53 | comment (0) | trackBack (0)

2006年06月07日

エンドレスバトンか・・・

某SNSの丸義さんから廻って来ました。

バトンのル−ル

1)質問の最後に、[自分の考えた質問を足して]下さい(自分も回答すること)

2)終わったら必ず誰かにバトンタッチしてください

3)まとまりのないエンドレスバトンなので[どんな質問を加えてもOK]です

4)バトンのタイトルを変えないこと!

5)ル-ルは必ず掲載しておいて下さい

posted =oyo= : 14:04 | comment (2) | trackBack (0)

2006年05月28日

『スティーブン・スティルス マナサス 』 by スティーブン・スティルス マナサス(STEPHEN STILLS MANASSAS)

このバンドを知ったのは、ある映像作品の発売発表記者会見での視聴会での事。60年代〜70年代の伝説的なロック番組『BEAT-CLUB』の復刻。しかもレーザー・ディスクでの復刻っていうから、これもまた随分昔々の話であります。

VJはピーター・バラカンで、復刻発売される演奏の中から、チョイスして観せてくれたものの中のひとつがこのバンドっていう訳です。ジェイミー・ミューア(Jamie Muir)在籍時のキング・クリムゾン(King Crimson)による「太陽と戦慄 パート1(Larks' Tongues in Aspic part one)」のスタジオ・ライブとか、第二期ジェフ・べック・グループ(Jeff Beck Group II)による「デフィニットリー・メイビー(Definitely Maybe)」等、えぇっこんな映像アリなの?てな貴重な演奏に混じっての紹介の中での登場だったから、凄く印象に残ったのでした。

read details "『スティーブン・スティルス マナサス 』 by スティーブン・スティルス マナサス(STEPHEN STILLS MANASSAS)"

posted =oyo= : 12:32 | comment (0) | trackBack (0)

2006年05月25日

千夜千冊 拾遺

松岡正剛によるネット上の書評連載企画『松岡正剛の千夜千冊』が先日、第1144夜の『海上の道』( 柳田国男著)により、一応の完結をみた。

なので、前回だらだらと取り上げた第1夜から第1023夜の『ツァラトストラはかく語りき』( F.ニーチェ著)以降の読了作品と、何故か前回で漏れた作品を並べ立ててみる。

必ずしも、松岡正剛というモノ書きの良き読み手ではないし、だからと言って、前回と今回に並べ立てた作品の良き読者かと言えば、?が湧きます。でも、こうやって並べてみると、己が己を知るよすがになる、ただそれだけの理由で、いろいろと考えさせられますね?

posted =oyo= : 01:43 | comment (0) | trackBack (0)